Kim, seorang ibu rumah tangga dengan tiga anak, akhirnya memutuskan untuk cerai dalam usianya yang 55 tahun. Setelah lebih dari tiga puluh tahun ia mempertahankan pernikahannya yang penuh dengan kekerasan demi anak-anaknya yang masih tumbuh dan kepercayaan yang dianutnya. Tapi akhirnya, jalan itu ia tempuh setelah suaminya memukulnya di hadapan anak-anaknya hingga gendang telinganya pecah.

Menurut sebuah artikel di Koran Korean Herald bulan Juni yang lalu, kasus seperti Kim di atas bukanlah satu-satunya kasus kekerasan domestik dalam rumah tangga, masih banyak Kim-Kim yang lain yang mengalami penderitaan yang sama.

Menurut sebuah data statistik yang dirilis Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) baru-baru ini, dapat tergambar betapa buruknya kondisi keluarga di Korea Selatan. Korea Selatan menduduki peringkat kedua dunia dalam hal tingkat perceraian dan peringkat pertama untuk jumlah anak terkecil dalam keluarga. Belum lagi tingginya tingkat pengangguran dan tingkat bunuh diri (The Korea Times, May 6, 2004).

Mengapa kekerasan domestik dalam keluarga bisa terjadi? Salah satunya bermula dari konsep keluarga yang dianut di masyarakat Korea. Konsep keluarga masyarakat Korea banyak dipengaruhi oleh Confucianism, yang memberikan hak dominasi penuh kepada pria dalam rumah tangga. Ada dua hal yang diajarkan Confucianism tentang keluarga yaitu Way of The Three Female Obediences dan Seven Reasons for Expelling a Wife.

Ajaran pertama (Way of The Three Female Obediences) mengharuskan wanita menaati ayahnya ketika muda, menuruti suaminya setelah menikah dan menuruti anak laki-lakinya jika suaminya telah meninggal.

Ajaran kedua (Seven Reasons for Expelling a Wife) memberikan hak kepada suami untuk menceraikan istrinya jika ia tidak melayani mertuanya dengan baik, jika tidak dapat memberikan keturunan, jika terlalu bergairah, jika terlalu pencemburu, jika memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan, jika terlalu banyak bicara dan jika mencuri.

Dalam masyarakat Korea, jika seorang wanita menikah ia akan datang ke rumah suaminya dan menjadi bagian dari keluarga suaminya. Momen ini merupakan saat-saat yang paling menyedihkan bagi wanita Korea karena secara otomatis namanya akan dihapus dalam daftar keluarga orang tua si istri. Di masa lalu, jika seorang istri dianggap melanggar kriteria istri yang baik menurut ajaran Confucianism maka suami akan mengusir istrinya dan mengirimkannya kembali ke rumah orang tuanya. Pengusiran istri yang sering terjadi di jaman Dinasti Joseon (1392 - 1910) saat ini memang mulai pudar dalam masyarakat Korea Selatan. Tetapi budaya patriarki masih sangat kuat sehingga sampai saat ini masih banyak pria Korea yang menganggap istri mereka sebagai milik mereka.

Bertolak dari sejarah tersebut, tidaklah mengherankan jika kekerasan domestik dalam rumah tangga terus bertahan dan meningkat hingga saat ini, tanpa memandang strata sosial, kesejahteraan dan pendidikan. Meski pun pemerintah telah mengeluarkan undang-undang tentang kekerasan domestik dan perlindungan korban sejak tahun 1998, masyarakat masih menganggap kekerasan domestik sebagai masalah pribadi dan tidak seharusnya orang lain turut campur di dalamnya. Data penahanan orang akibat kekerasan domestik yang dikeluarkan pihak Kepolisian Nasional menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Jika tahun 2001 mencapai 15.557 orang, tahun 2002 meningkat menjadi 16.324 orang maka pada tahun 2003 lalu mencapai 17.770 orang.

Tingkat kekerasan dalam rumah tangga sangat tinggi frekuensinya. Setidaknya dalam satu minggu seorang suami memukul istrinya. Bahkan pemukulan tersebut terjadi di awal-awal perkawinan. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Korea Women's Hot Line terhadap 198 wanita yang dianiaya suaminya, sekitar 79 % penganiayaan telah dimulai di awal pernikahan dan lebih dari setengahnya (58 %) dianiaya dengan senjata yang dapat mematikan.

Tingkat kekerasan dalam rumah tangga sangat tinggi frekuensinya. Setidaknya dalam satu minggu seorang suami memukul istrinya. Bahkan pemukulan tersebut terjadi di awal-awal perkawinan. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Korea Women's Hot Line terhadap 198 wanita yang dianiaya suaminya, sekitar 79 % penganiayaan telah dimulai di awal pernikahan dan lebih dari setengahnya (58 %) dianiaya dengan senjata yang dapat mematikan.

Tapi jangan salah, kekerasan domestik tidak hanya dialami oleh wanita saja. Korea Men's Hot Line menyatakan bahwa dari 1.142 pria yang mengadu, sekitar 30 % mengalami penganiayaan fisik dan sebanyak 70% dianiaya secara verbal oleh istri mereka. Bedanya adalah pria lebih mampu meredam penganiayaan tersebut dengan kekuatan fisik mereka.

Data statistik di atas menunjukkan bahwa kondisi keluarga di Korea Selatan tidak bisa dikatakan bahagia dan harmonis. Hikmah apa yang bisa kita petik? Salah satunya adalah keharmonisan sebuah keluarga ditentukan oleh semua anggotanya. Masyarakat dan tradisi boleh saja memiliki pengaruh yang kuat terhadap keluarga tetapi suami dan istri memegang kendali penuh atas semua itu. Kendali atas keluarga yang diibaratkan sebagai bahtera kehidupan. Semua memiliki peran untuk menjaga bahtera tetap berlayar ke arah yang benar karena sekali saja salah arah, bukan hanya keluarga dalam arti konkrit yang akan jadi korban tetapi juga makna (keagungan) dari keluarga itu sendiri. Keberhasilan sebuah pernikahan dan keharmonisan sebuah keluarga bergantung bagaimana mereka mengatur dan menjalaninya.

Pernikahan dan rumah tangga memang tidak selamanya membawa kebahagiaan. Karina dalam tulisannnya mengungkapkan bahwa pernikahan bukanlah puncak kebahagian seperti yang diceritakan dalam dongeng anak-anak seperti Cinderella, Snow White, Sleeping Beauty dan Beauty and The Beast, ataupun yang lokal seperti Bawang Merah Bawang Putih. Semua ditutup dengan ...and they live happily ever after.

Lebih jauh ia mengutip artikel yang pernah ditulis Ayu Utami, bahwa pernikahan bukanlah akhir dari semua persoalan hidup seperti yang dipahami masyarakat saat ini. Pernikahan bisa jadi merupakan awal dari persoalan hidup yang baru. Banyak pernikahan yang berjalan penuh kebahagiaan tapi juga tidak sedikit yang penuh pengkhianatan, perselingkuhan, ketidakcocokan bahkan kekerasan domestik. Akhirnya bisa ditebak, perceraian, kadang kematian, jauh dari akhir yang sempurna.

Menikah dan membina sebuah keluarga memerlukan keberanian yang besar. Mungkin tidak salah jika Ayu Utami menolak pernikahan dengan mengatakan pernikahan terlalu sakral untuk dilumuri dengan pengkhianatan, kekerasan dan perceraian. Tapi juga tidak ada salahnya untuk menikah, membina keluarga dan membesarkan anak. Semua ini adalah bagian dari proses sebuah pencapain tujuan, yaitu kebahagian. Kebahagian tidak seperti mie instant yang hanya perlu waktu 5 menit untuk menyeduhnya sebelum disantap.

Menikah dan membina sebuah keluarga memerlukan keberanian yang besar. Mungkin tidak salah jika Ayu Utami menolak pernikahan dengan mengatakan pernikahan terlalu sakral untuk dilumuri dengan pengkhianatan, kekerasan dan perceraian. Tapi juga tidak ada salahnya untuk menikah, membina keluarga dan membesarkan anak. Semua ini adalah bagian dari proses sebuah pencapain tujuan, yaitu kebahagian. Kebahagian tidak seperti mie instant yang hanya perlu waktu 5 menit untuk menyeduhnya sebelum disantap.

Saya teringat email seorang sahabat yang saya terima beberapa waktu yang lalu. Ia menuliskan:

Kalau saya sih akan memilih menikah saja. Mengapa? Karena saya telah merasakan bahagianya berada dalam kehangatan keluarga (dan juga telah merasakan pahit getirnya tentu saja). Namun, tidak ada kebahagiaan selain bisa ikut menciptakan kebahagiaan dalam keluarga saya nantinya. Selain itu, pernikahan bisa untuk belajar berbagi pikiran, perasaan dan tanggungjawab jika pernikahan dipandang sebagai tempat "belajar".

Tempat belajar untuk bersama-sama menciptakan kebahagian tentunya.

BK 21 International House, June 2004

Menurut sebuah artikel di Koran Korean Herald bulan Juni yang lalu, kasus seperti Kim di atas bukanlah satu-satunya kasus kekerasan domestik dalam rumah tangga, masih banyak Kim-Kim yang lain yang mengalami penderitaan yang sama.

Menurut sebuah data statistik yang dirilis Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) baru-baru ini, dapat tergambar betapa buruknya kondisi keluarga di Korea Selatan. Korea Selatan menduduki peringkat kedua dunia dalam hal tingkat perceraian dan peringkat pertama untuk jumlah anak terkecil dalam keluarga. Belum lagi tingginya tingkat pengangguran dan tingkat bunuh diri (The Korea Times, May 6, 2004).

Mengapa kekerasan domestik dalam keluarga bisa terjadi? Salah satunya bermula dari konsep keluarga yang dianut di masyarakat Korea. Konsep keluarga masyarakat Korea banyak dipengaruhi oleh Confucianism, yang memberikan hak dominasi penuh kepada pria dalam rumah tangga. Ada dua hal yang diajarkan Confucianism tentang keluarga yaitu Way of The Three Female Obediences dan Seven Reasons for Expelling a Wife.

Ajaran pertama (Way of The Three Female Obediences) mengharuskan wanita menaati ayahnya ketika muda, menuruti suaminya setelah menikah dan menuruti anak laki-lakinya jika suaminya telah meninggal.

Ajaran kedua (Seven Reasons for Expelling a Wife) memberikan hak kepada suami untuk menceraikan istrinya jika ia tidak melayani mertuanya dengan baik, jika tidak dapat memberikan keturunan, jika terlalu bergairah, jika terlalu pencemburu, jika memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan, jika terlalu banyak bicara dan jika mencuri.

Dalam masyarakat Korea, jika seorang wanita menikah ia akan datang ke rumah suaminya dan menjadi bagian dari keluarga suaminya. Momen ini merupakan saat-saat yang paling menyedihkan bagi wanita Korea karena secara otomatis namanya akan dihapus dalam daftar keluarga orang tua si istri. Di masa lalu, jika seorang istri dianggap melanggar kriteria istri yang baik menurut ajaran Confucianism maka suami akan mengusir istrinya dan mengirimkannya kembali ke rumah orang tuanya. Pengusiran istri yang sering terjadi di jaman Dinasti Joseon (1392 - 1910) saat ini memang mulai pudar dalam masyarakat Korea Selatan. Tetapi budaya patriarki masih sangat kuat sehingga sampai saat ini masih banyak pria Korea yang menganggap istri mereka sebagai milik mereka.

Bertolak dari sejarah tersebut, tidaklah mengherankan jika kekerasan domestik dalam rumah tangga terus bertahan dan meningkat hingga saat ini, tanpa memandang strata sosial, kesejahteraan dan pendidikan. Meski pun pemerintah telah mengeluarkan undang-undang tentang kekerasan domestik dan perlindungan korban sejak tahun 1998, masyarakat masih menganggap kekerasan domestik sebagai masalah pribadi dan tidak seharusnya orang lain turut campur di dalamnya. Data penahanan orang akibat kekerasan domestik yang dikeluarkan pihak Kepolisian Nasional menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Jika tahun 2001 mencapai 15.557 orang, tahun 2002 meningkat menjadi 16.324 orang maka pada tahun 2003 lalu mencapai 17.770 orang.

Tingkat kekerasan dalam rumah tangga sangat tinggi frekuensinya. Setidaknya dalam satu minggu seorang suami memukul istrinya. Bahkan pemukulan tersebut terjadi di awal-awal perkawinan. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Korea Women's Hot Line terhadap 198 wanita yang dianiaya suaminya, sekitar 79 % penganiayaan telah dimulai di awal pernikahan dan lebih dari setengahnya (58 %) dianiaya dengan senjata yang dapat mematikan.

Tingkat kekerasan dalam rumah tangga sangat tinggi frekuensinya. Setidaknya dalam satu minggu seorang suami memukul istrinya. Bahkan pemukulan tersebut terjadi di awal-awal perkawinan. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Korea Women's Hot Line terhadap 198 wanita yang dianiaya suaminya, sekitar 79 % penganiayaan telah dimulai di awal pernikahan dan lebih dari setengahnya (58 %) dianiaya dengan senjata yang dapat mematikan. Tapi jangan salah, kekerasan domestik tidak hanya dialami oleh wanita saja. Korea Men's Hot Line menyatakan bahwa dari 1.142 pria yang mengadu, sekitar 30 % mengalami penganiayaan fisik dan sebanyak 70% dianiaya secara verbal oleh istri mereka. Bedanya adalah pria lebih mampu meredam penganiayaan tersebut dengan kekuatan fisik mereka.

Data statistik di atas menunjukkan bahwa kondisi keluarga di Korea Selatan tidak bisa dikatakan bahagia dan harmonis. Hikmah apa yang bisa kita petik? Salah satunya adalah keharmonisan sebuah keluarga ditentukan oleh semua anggotanya. Masyarakat dan tradisi boleh saja memiliki pengaruh yang kuat terhadap keluarga tetapi suami dan istri memegang kendali penuh atas semua itu. Kendali atas keluarga yang diibaratkan sebagai bahtera kehidupan. Semua memiliki peran untuk menjaga bahtera tetap berlayar ke arah yang benar karena sekali saja salah arah, bukan hanya keluarga dalam arti konkrit yang akan jadi korban tetapi juga makna (keagungan) dari keluarga itu sendiri. Keberhasilan sebuah pernikahan dan keharmonisan sebuah keluarga bergantung bagaimana mereka mengatur dan menjalaninya.

Pernikahan dan rumah tangga memang tidak selamanya membawa kebahagiaan. Karina dalam tulisannnya mengungkapkan bahwa pernikahan bukanlah puncak kebahagian seperti yang diceritakan dalam dongeng anak-anak seperti Cinderella, Snow White, Sleeping Beauty dan Beauty and The Beast, ataupun yang lokal seperti Bawang Merah Bawang Putih. Semua ditutup dengan ...and they live happily ever after.

Lebih jauh ia mengutip artikel yang pernah ditulis Ayu Utami, bahwa pernikahan bukanlah akhir dari semua persoalan hidup seperti yang dipahami masyarakat saat ini. Pernikahan bisa jadi merupakan awal dari persoalan hidup yang baru. Banyak pernikahan yang berjalan penuh kebahagiaan tapi juga tidak sedikit yang penuh pengkhianatan, perselingkuhan, ketidakcocokan bahkan kekerasan domestik. Akhirnya bisa ditebak, perceraian, kadang kematian, jauh dari akhir yang sempurna.

Menikah dan membina sebuah keluarga memerlukan keberanian yang besar. Mungkin tidak salah jika Ayu Utami menolak pernikahan dengan mengatakan pernikahan terlalu sakral untuk dilumuri dengan pengkhianatan, kekerasan dan perceraian. Tapi juga tidak ada salahnya untuk menikah, membina keluarga dan membesarkan anak. Semua ini adalah bagian dari proses sebuah pencapain tujuan, yaitu kebahagian. Kebahagian tidak seperti mie instant yang hanya perlu waktu 5 menit untuk menyeduhnya sebelum disantap.

Menikah dan membina sebuah keluarga memerlukan keberanian yang besar. Mungkin tidak salah jika Ayu Utami menolak pernikahan dengan mengatakan pernikahan terlalu sakral untuk dilumuri dengan pengkhianatan, kekerasan dan perceraian. Tapi juga tidak ada salahnya untuk menikah, membina keluarga dan membesarkan anak. Semua ini adalah bagian dari proses sebuah pencapain tujuan, yaitu kebahagian. Kebahagian tidak seperti mie instant yang hanya perlu waktu 5 menit untuk menyeduhnya sebelum disantap. Saya teringat email seorang sahabat yang saya terima beberapa waktu yang lalu. Ia menuliskan:

Kalau saya sih akan memilih menikah saja. Mengapa? Karena saya telah merasakan bahagianya berada dalam kehangatan keluarga (dan juga telah merasakan pahit getirnya tentu saja). Namun, tidak ada kebahagiaan selain bisa ikut menciptakan kebahagiaan dalam keluarga saya nantinya. Selain itu, pernikahan bisa untuk belajar berbagi pikiran, perasaan dan tanggungjawab jika pernikahan dipandang sebagai tempat "belajar".

Tempat belajar untuk bersama-sama menciptakan kebahagian tentunya.

BK 21 International House, June 2004

Banyak faktor yang memicu homoseksualitas seseorang. Menurut teori medis, ada empat kemungkinan penyebab homoseksual. Ada faktor yang sifatnya individual dan ada faktor yang sifatnya social. Pertama faktor biologis, yakni adanya kelainan di otak atau genetik, ketidakseimbangan jumlah hormon pada diri seseorang sejak lahir. Kedua, faktor psikodinamik, yaitu adanya gangguan perkembangan psikoseksual pada masa anak-anak. Ketiga, faktor sosiokultural, yakni adat-istiadat yang memberlakukan hubungan homoseks dengan alasan yang tidak benar. Keempat, faktor lingkungan, yaitu keadaan lingkungan yang memungkinkan dan mendorong pasangan sesama jenis menjadi erat. Faktor lingkungan dan bawaan atau gen menjadi penyebab utama seseorang menjadi gay.

Banyak faktor yang memicu homoseksualitas seseorang. Menurut teori medis, ada empat kemungkinan penyebab homoseksual. Ada faktor yang sifatnya individual dan ada faktor yang sifatnya social. Pertama faktor biologis, yakni adanya kelainan di otak atau genetik, ketidakseimbangan jumlah hormon pada diri seseorang sejak lahir. Kedua, faktor psikodinamik, yaitu adanya gangguan perkembangan psikoseksual pada masa anak-anak. Ketiga, faktor sosiokultural, yakni adat-istiadat yang memberlakukan hubungan homoseks dengan alasan yang tidak benar. Keempat, faktor lingkungan, yaitu keadaan lingkungan yang memungkinkan dan mendorong pasangan sesama jenis menjadi erat. Faktor lingkungan dan bawaan atau gen menjadi penyebab utama seseorang menjadi gay. Namun tampaknya, pemerintah harus bekerja lebih keras lagi karena adanya kecenderungan di kalangan generasi muda untuk hidup melajang. Menurut data sensus yang dikeluarkan National Statistical Office Korsel (NSO) proporsi pria lajang berusia 25 - 29 tahun meningkat hampir 2 kali lipat dari 43.3% pada tahun 1970 menjadi 71% di tahun 2000. Sedangkan proporsi pria lajang berusia 30 - 34 tahun sebesar 28.1% di tahun 2000, atau meningkat dari hanya 6.4% di tahun 1970.

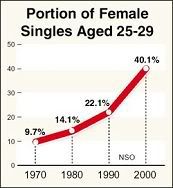

Namun tampaknya, pemerintah harus bekerja lebih keras lagi karena adanya kecenderungan di kalangan generasi muda untuk hidup melajang. Menurut data sensus yang dikeluarkan National Statistical Office Korsel (NSO) proporsi pria lajang berusia 25 - 29 tahun meningkat hampir 2 kali lipat dari 43.3% pada tahun 1970 menjadi 71% di tahun 2000. Sedangkan proporsi pria lajang berusia 30 - 34 tahun sebesar 28.1% di tahun 2000, atau meningkat dari hanya 6.4% di tahun 1970. Agaknya trend baru ini sedikit demi sedikit mulai diterima oleh masyarakat Korea. Hal ini bisa dilihat dari begitu digemarinya beberapa serial TV dan film yang mengangkat tema hidup melajang. Film dan sinetron tersebut beberapa tahun terakhir sedikit banyak telah merubah pandangan masyarakat tentang pernikahan ke arah yang lebih moderat. Wanita Korea tidak lagi merasa terpaksa menghadiri blind date yang diatur untuknya kemudian menikah untuk menyenangkan keluarganya dan memenuhi tuntutan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Agaknya trend baru ini sedikit demi sedikit mulai diterima oleh masyarakat Korea. Hal ini bisa dilihat dari begitu digemarinya beberapa serial TV dan film yang mengangkat tema hidup melajang. Film dan sinetron tersebut beberapa tahun terakhir sedikit banyak telah merubah pandangan masyarakat tentang pernikahan ke arah yang lebih moderat. Wanita Korea tidak lagi merasa terpaksa menghadiri blind date yang diatur untuknya kemudian menikah untuk menyenangkan keluarganya dan memenuhi tuntutan norma yang berlaku dalam masyarakat.  Jika kita melihat ke belakang, sebenarnya operasi plastik sudah tidak aneh lagi. Ambillah contoh para selebritis dunia atau peserta Miss Tiffany di Thailand. Atau mungkin contoh yang menarik di Korea adalah Harisu, salah seorang selebritis Korea saat ini. Coba anda lihat foto di samping, mungkin pendapat anda sama dengan saya ketika pertama kali melihat gambar tersebut, Wow, she's pretty. Anda tidak akan mengira bahwa dia adalah transgender terkenal Korea. Bukan masalah transgendernya tapi lihatlah betapa operasi plastik benar-benar dapat mengubah penampilan luar seseorang dan menciptakan, kalau boleh meminjam istilah program TV tersebut, seorang "Cinderella".

Jika kita melihat ke belakang, sebenarnya operasi plastik sudah tidak aneh lagi. Ambillah contoh para selebritis dunia atau peserta Miss Tiffany di Thailand. Atau mungkin contoh yang menarik di Korea adalah Harisu, salah seorang selebritis Korea saat ini. Coba anda lihat foto di samping, mungkin pendapat anda sama dengan saya ketika pertama kali melihat gambar tersebut, Wow, she's pretty. Anda tidak akan mengira bahwa dia adalah transgender terkenal Korea. Bukan masalah transgendernya tapi lihatlah betapa operasi plastik benar-benar dapat mengubah penampilan luar seseorang dan menciptakan, kalau boleh meminjam istilah program TV tersebut, seorang "Cinderella". Kembali ke program televisi tadi, tahukah berapa orang pelamar yang berminat untuk mengikuti program tersebut? Di awal peluncuran program ini, tidak kurang dari 1.240 pelamar, yang kemudian meningkat menjadi 4.000 pelamar di musim penayangan yang kedua, dan sekitar 2.500 pelamar telah mendaftarkan diri tiga pekan sebelum musim penayangan ketiga yang dimulai tanggal 26 Mei kemarin. Tampaknya minat untuk mengikuti program ini terus meningkat meski hanya 3 atau 4 orang saja yang terpilih dari ribuan pelamar. Siapa yang tidak tergiur untuk cantik atau tampan, tanpa harus membayar satu sen pun?

Kembali ke program televisi tadi, tahukah berapa orang pelamar yang berminat untuk mengikuti program tersebut? Di awal peluncuran program ini, tidak kurang dari 1.240 pelamar, yang kemudian meningkat menjadi 4.000 pelamar di musim penayangan yang kedua, dan sekitar 2.500 pelamar telah mendaftarkan diri tiga pekan sebelum musim penayangan ketiga yang dimulai tanggal 26 Mei kemarin. Tampaknya minat untuk mengikuti program ini terus meningkat meski hanya 3 atau 4 orang saja yang terpilih dari ribuan pelamar. Siapa yang tidak tergiur untuk cantik atau tampan, tanpa harus membayar satu sen pun? Cinta dalam bahasa Korea kuno berarti berpikir, berpikir adalah cinta dan cinta adalah berpikir. Sehingga emosi atau rasa akibat pengaruh cinta bagi orang Korea mengandung makna yang lebih dalam dibanding cinta orang di Barat yang menggebu-gebu. Sebagai contoh, ketika orang di Barat jatuh cinta, tanpa sungkan mereka akan berkata I love you atau Je t'aime. Tapi bagi orang Korea, mereka tidak akan spontan mengucapkan kata 'cinta'.

Cinta dalam bahasa Korea kuno berarti berpikir, berpikir adalah cinta dan cinta adalah berpikir. Sehingga emosi atau rasa akibat pengaruh cinta bagi orang Korea mengandung makna yang lebih dalam dibanding cinta orang di Barat yang menggebu-gebu. Sebagai contoh, ketika orang di Barat jatuh cinta, tanpa sungkan mereka akan berkata I love you atau Je t'aime. Tapi bagi orang Korea, mereka tidak akan spontan mengucapkan kata 'cinta'.

Koreans look at beauty different from Westerners who think of beauty only as beauty. To as, morality and realistic consciousness are contained in beauty. The characteristic of nature of Korean beauty is the combination of Morality and Beauty.

Koreans look at beauty different from Westerners who think of beauty only as beauty. To as, morality and realistic consciousness are contained in beauty. The characteristic of nature of Korean beauty is the combination of Morality and Beauty.