Kenapa tidak coba memilih satu diantaranya? Coba lihat kearah mana kecenderungan yang kamu punya.

Tarikan keduanya sama kuat, Ndy. Aku suka dua-duanya dan jalan dengan keduanya. Bingung...

Percakapan virtual saya dengan seorang teman di atas mengingatkan saya akan sebuah pertanyaan yang saya lontarkan kepada seorang teman yang lain di Italia beberapa waktu yang lalu. Menjadi gay atau tidak adalah sebuah pilihan bukan?

Menurut takdirnya, seorang laki-laki akan berusaha menarik perhatian dan hidup bersama dengan lawan jenisnya. Begitupun sebaliknya, perempuan diciptakan untuk menjadi pendamping hidup bagi laki-laki. Tapi tidak dapat dipungkiri bahwa hidup tidak mesti berjalan lurus seperti itu. Laki-laki maupun perempuan, memiliki potensi untuk menyimpang dari kodratnya, dari heteroseksual menjadi homoseksual (gay atau lesbian), ketika orientasi seks terhadap lawan jenisnya berkadar kecil atau sedikit.

Homoseksual bukanlah kisah baru yang dibawa peradaban barat nan modern. Ia telah ada sejak jaman para nabi. Di kalangan ahli kejiwaan, homoseksual bukanlah penyakit, ia hanyalah masalah orientasi seksual dan sedikit pada cara berpenampilan dan berperilaku. Orientasi seksual seseorang bergradasi dan dapat diukur berdasarkan kisaran antara 0 sampai 6 skala Kinsey. Nilai 0 menunjukkan heteroseksual eksklusif dan nilai 6 menunjukkan homoseksual eksklusif. Jika heteroseksual ekslusif merupakan nilai tertinggi bagi mereka yang hanya menyukai lawan jenisnya, maka sebaliknya homoseksual ekslusif bagi mereka yang hanya menyukai sesama jenis.

Banyak faktor yang memicu homoseksualitas seseorang. Menurut teori medis, ada empat kemungkinan penyebab homoseksual. Ada faktor yang sifatnya individual dan ada faktor yang sifatnya social. Pertama faktor biologis, yakni adanya kelainan di otak atau genetik, ketidakseimbangan jumlah hormon pada diri seseorang sejak lahir. Kedua, faktor psikodinamik, yaitu adanya gangguan perkembangan psikoseksual pada masa anak-anak. Ketiga, faktor sosiokultural, yakni adat-istiadat yang memberlakukan hubungan homoseks dengan alasan yang tidak benar. Keempat, faktor lingkungan, yaitu keadaan lingkungan yang memungkinkan dan mendorong pasangan sesama jenis menjadi erat. Faktor lingkungan dan bawaan atau gen menjadi penyebab utama seseorang menjadi gay.

Banyak faktor yang memicu homoseksualitas seseorang. Menurut teori medis, ada empat kemungkinan penyebab homoseksual. Ada faktor yang sifatnya individual dan ada faktor yang sifatnya social. Pertama faktor biologis, yakni adanya kelainan di otak atau genetik, ketidakseimbangan jumlah hormon pada diri seseorang sejak lahir. Kedua, faktor psikodinamik, yaitu adanya gangguan perkembangan psikoseksual pada masa anak-anak. Ketiga, faktor sosiokultural, yakni adat-istiadat yang memberlakukan hubungan homoseks dengan alasan yang tidak benar. Keempat, faktor lingkungan, yaitu keadaan lingkungan yang memungkinkan dan mendorong pasangan sesama jenis menjadi erat. Faktor lingkungan dan bawaan atau gen menjadi penyebab utama seseorang menjadi gay.

Di Indonesia sendiri, data statistik menunjukkan 8 - 10 juta populasi laki-laki Indonesia pada suatu waktu terlibat pengalaman homoseksual. Dari jumlah ini, sebagian besar masih terus melakukannya. Berbeda dengan kalangan homoseksual di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat dan Australia, hidup sebagai gay di Indonesia tidaklah mudah. Seperti yang diungkap salah seorang dalam suratnya di kolom konsultasi Kompas, Menjadi homoseks di Indonesia ini sangat menyiksa. Aku bagai hidup dalam penjajahan moral, tradisi dan entah apalagi.

Kesulitan inilah yang menyebabkan kalangan homoseksual di Indonesia masih malu untuk tampil terbuka dan memproklamirkan diri sebagai homoseks. Hanya beberapa orang yang terang-terangan mengakui statusnya tersebut, dan tentu saja bukan tanpa konsekuensi.

Upaya untuk sembuh tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Penderitaan kami tidak kalah dengan orang yang berpenyakit jantung, kanker dan sebagainya. Mungkin lebih berat, sebab kami harus berjuang sendiri bahkan mendapat cemohan dari masyarakat, keluh seorang gay. Kesembuhan seseorang tergantung dari usaha yang keras, tahan godaan dan komitmen yang kuat untuk menjauhi kehidupan tersebut. Seperti yang pernah ditulis Sava, inti kesembuhan dari para gay dan lesbian ini selain berasal dari dorongan nurani masing-masing untuk sadar dan kembali ke 'jalan yang benar' ataupun agama, ternyata diperlukan dukungan dari banyak pihak. Utamanya jelas berasal dari pasangan lain jenis. Salah satu contohnya mungkin jika pasangan lain jenis dapat memberikan kebahagian, perlakukan dan pelayanan yang lebih baik atau setidaknya sama dengan yang dia dapatkan dari pasangan sesama jenis, maka mereka akan sembuh. Lebih vulgar lagi, pasangan lawan jenis tahu dan mampu memperlakukan pasangan ketika berhubungan sexsual, sehingga dapat memberikan kepuasan lebih. Tapi untuk yang satu ini khusus bagi mereka penganut paham sex before merried.

Jika pada akhirnya, segala usaha sudah dijalankan dan masih tetap dalam kondisi yang sama. Mungkin inilah yang disebut takdir yang harus diterima dengan lapang dada, tanpa perlu menghancurkan sisi kehidupan yang lain.

Masalah utama sekarang adalah bagaimana masyarakat menyikapi hal tersebut, yang biasanya hanya bisa menilai dan menghakimi luarnya saja. Kita tidak bisa mengharap orang lain untuk hidup normal seperti kita. Derajat manakah yang disebut normal? Bukankah pemahaman nilai normal berbeda-beda pada tiap kebudayaan, orang atau waktu? Bahkan rasa sebagai laki-laki dan perempuan pun tidak terkotak-kotak, lebih merupakan garis kontinyu yang kurang jelas batas-batasnya sehingga ada perempuan yang kelaki-lakian dan laki-laki yang keperempuanan.

Siapkah kita hidup bersama dengan berusaha menghilangkan stereotip negatif dan sikap sinis yang ada?

Catatan:

- I wrote for my friends at the crossroad

Menurut takdirnya, seorang laki-laki akan berusaha menarik perhatian dan hidup bersama dengan lawan jenisnya. Begitupun sebaliknya, perempuan diciptakan untuk menjadi pendamping hidup bagi laki-laki. Tapi tidak dapat dipungkiri bahwa hidup tidak mesti berjalan lurus seperti itu. Laki-laki maupun perempuan, memiliki potensi untuk menyimpang dari kodratnya, dari heteroseksual menjadi homoseksual (gay atau lesbian), ketika orientasi seks terhadap lawan jenisnya berkadar kecil atau sedikit.

Homoseksual bukanlah kisah baru yang dibawa peradaban barat nan modern. Ia telah ada sejak jaman para nabi. Di kalangan ahli kejiwaan, homoseksual bukanlah penyakit, ia hanyalah masalah orientasi seksual dan sedikit pada cara berpenampilan dan berperilaku. Orientasi seksual seseorang bergradasi dan dapat diukur berdasarkan kisaran antara 0 sampai 6 skala Kinsey. Nilai 0 menunjukkan heteroseksual eksklusif dan nilai 6 menunjukkan homoseksual eksklusif. Jika heteroseksual ekslusif merupakan nilai tertinggi bagi mereka yang hanya menyukai lawan jenisnya, maka sebaliknya homoseksual ekslusif bagi mereka yang hanya menyukai sesama jenis.

Banyak faktor yang memicu homoseksualitas seseorang. Menurut teori medis, ada empat kemungkinan penyebab homoseksual. Ada faktor yang sifatnya individual dan ada faktor yang sifatnya social. Pertama faktor biologis, yakni adanya kelainan di otak atau genetik, ketidakseimbangan jumlah hormon pada diri seseorang sejak lahir. Kedua, faktor psikodinamik, yaitu adanya gangguan perkembangan psikoseksual pada masa anak-anak. Ketiga, faktor sosiokultural, yakni adat-istiadat yang memberlakukan hubungan homoseks dengan alasan yang tidak benar. Keempat, faktor lingkungan, yaitu keadaan lingkungan yang memungkinkan dan mendorong pasangan sesama jenis menjadi erat. Faktor lingkungan dan bawaan atau gen menjadi penyebab utama seseorang menjadi gay.

Banyak faktor yang memicu homoseksualitas seseorang. Menurut teori medis, ada empat kemungkinan penyebab homoseksual. Ada faktor yang sifatnya individual dan ada faktor yang sifatnya social. Pertama faktor biologis, yakni adanya kelainan di otak atau genetik, ketidakseimbangan jumlah hormon pada diri seseorang sejak lahir. Kedua, faktor psikodinamik, yaitu adanya gangguan perkembangan psikoseksual pada masa anak-anak. Ketiga, faktor sosiokultural, yakni adat-istiadat yang memberlakukan hubungan homoseks dengan alasan yang tidak benar. Keempat, faktor lingkungan, yaitu keadaan lingkungan yang memungkinkan dan mendorong pasangan sesama jenis menjadi erat. Faktor lingkungan dan bawaan atau gen menjadi penyebab utama seseorang menjadi gay.Di Indonesia sendiri, data statistik menunjukkan 8 - 10 juta populasi laki-laki Indonesia pada suatu waktu terlibat pengalaman homoseksual. Dari jumlah ini, sebagian besar masih terus melakukannya. Berbeda dengan kalangan homoseksual di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat dan Australia, hidup sebagai gay di Indonesia tidaklah mudah. Seperti yang diungkap salah seorang dalam suratnya di kolom konsultasi Kompas, Menjadi homoseks di Indonesia ini sangat menyiksa. Aku bagai hidup dalam penjajahan moral, tradisi dan entah apalagi.

Kesulitan inilah yang menyebabkan kalangan homoseksual di Indonesia masih malu untuk tampil terbuka dan memproklamirkan diri sebagai homoseks. Hanya beberapa orang yang terang-terangan mengakui statusnya tersebut, dan tentu saja bukan tanpa konsekuensi.

Upaya untuk sembuh tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Penderitaan kami tidak kalah dengan orang yang berpenyakit jantung, kanker dan sebagainya. Mungkin lebih berat, sebab kami harus berjuang sendiri bahkan mendapat cemohan dari masyarakat, keluh seorang gay. Kesembuhan seseorang tergantung dari usaha yang keras, tahan godaan dan komitmen yang kuat untuk menjauhi kehidupan tersebut. Seperti yang pernah ditulis Sava, inti kesembuhan dari para gay dan lesbian ini selain berasal dari dorongan nurani masing-masing untuk sadar dan kembali ke 'jalan yang benar' ataupun agama, ternyata diperlukan dukungan dari banyak pihak. Utamanya jelas berasal dari pasangan lain jenis. Salah satu contohnya mungkin jika pasangan lain jenis dapat memberikan kebahagian, perlakukan dan pelayanan yang lebih baik atau setidaknya sama dengan yang dia dapatkan dari pasangan sesama jenis, maka mereka akan sembuh. Lebih vulgar lagi, pasangan lawan jenis tahu dan mampu memperlakukan pasangan ketika berhubungan sexsual, sehingga dapat memberikan kepuasan lebih. Tapi untuk yang satu ini khusus bagi mereka penganut paham sex before merried.

Jika pada akhirnya, segala usaha sudah dijalankan dan masih tetap dalam kondisi yang sama. Mungkin inilah yang disebut takdir yang harus diterima dengan lapang dada, tanpa perlu menghancurkan sisi kehidupan yang lain.

Masalah utama sekarang adalah bagaimana masyarakat menyikapi hal tersebut, yang biasanya hanya bisa menilai dan menghakimi luarnya saja. Kita tidak bisa mengharap orang lain untuk hidup normal seperti kita. Derajat manakah yang disebut normal? Bukankah pemahaman nilai normal berbeda-beda pada tiap kebudayaan, orang atau waktu? Bahkan rasa sebagai laki-laki dan perempuan pun tidak terkotak-kotak, lebih merupakan garis kontinyu yang kurang jelas batas-batasnya sehingga ada perempuan yang kelaki-lakian dan laki-laki yang keperempuanan.

Siapkah kita hidup bersama dengan berusaha menghilangkan stereotip negatif dan sikap sinis yang ada?

Catatan:

- I wrote for my friends at the crossroad

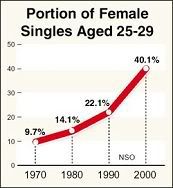

Namun tampaknya, pemerintah harus bekerja lebih keras lagi karena adanya kecenderungan di kalangan generasi muda untuk hidup melajang. Menurut data sensus yang dikeluarkan National Statistical Office Korsel (NSO) proporsi pria lajang berusia 25 - 29 tahun meningkat hampir 2 kali lipat dari 43.3% pada tahun 1970 menjadi 71% di tahun 2000. Sedangkan proporsi pria lajang berusia 30 - 34 tahun sebesar 28.1% di tahun 2000, atau meningkat dari hanya 6.4% di tahun 1970.

Namun tampaknya, pemerintah harus bekerja lebih keras lagi karena adanya kecenderungan di kalangan generasi muda untuk hidup melajang. Menurut data sensus yang dikeluarkan National Statistical Office Korsel (NSO) proporsi pria lajang berusia 25 - 29 tahun meningkat hampir 2 kali lipat dari 43.3% pada tahun 1970 menjadi 71% di tahun 2000. Sedangkan proporsi pria lajang berusia 30 - 34 tahun sebesar 28.1% di tahun 2000, atau meningkat dari hanya 6.4% di tahun 1970. Agaknya trend baru ini sedikit demi sedikit mulai diterima oleh masyarakat Korea. Hal ini bisa dilihat dari begitu digemarinya beberapa serial TV dan film yang mengangkat tema hidup melajang. Film dan sinetron tersebut beberapa tahun terakhir sedikit banyak telah merubah pandangan masyarakat tentang pernikahan ke arah yang lebih moderat. Wanita Korea tidak lagi merasa terpaksa menghadiri blind date yang diatur untuknya kemudian menikah untuk menyenangkan keluarganya dan memenuhi tuntutan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Agaknya trend baru ini sedikit demi sedikit mulai diterima oleh masyarakat Korea. Hal ini bisa dilihat dari begitu digemarinya beberapa serial TV dan film yang mengangkat tema hidup melajang. Film dan sinetron tersebut beberapa tahun terakhir sedikit banyak telah merubah pandangan masyarakat tentang pernikahan ke arah yang lebih moderat. Wanita Korea tidak lagi merasa terpaksa menghadiri blind date yang diatur untuknya kemudian menikah untuk menyenangkan keluarganya dan memenuhi tuntutan norma yang berlaku dalam masyarakat.